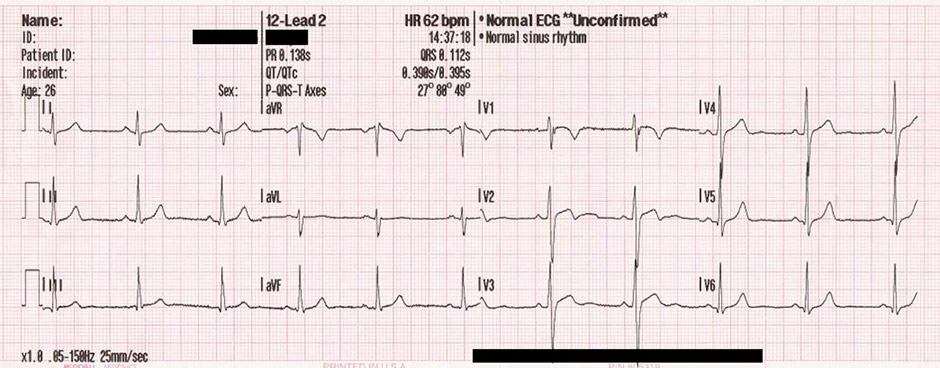

Электрокардиогра́фия (ЭКГ)

Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии.

Прямым результатом электрокардиографии является получение электрокардиограммы (ЭКГ).

То есть – графического представления разности электрических потенциалов, возникающих в результате работы сердца и проецируемых на поверхность тела. На ЭКГ отражается усреднение всех векторов потенциалов действия, возникающих в определённый момент работы сердца.

ЭКГ – наиболее простой и, вместе с тем, крайне информативный метод обследования. ЭКГ представляет собой запись на пленке (или мониторе) электрической активности сердца. Пациенту необходимо лечь на спину, на его руки, ноги и грудь накладываются электроды, предварительно обработав соответствующие участки тела гелем.

ЭКГ позволяет диагностировать различные виды патологии сердца. По ЭКГ возможно:

• определение водителя ритма сердца (синусовый, узловой и пр.);

• определения частоты сердечных сокращений (ЧСС);

• выявление нарушений внутрисердечной проводимости – синоатриальные (СА)-блокады, атриовентрикулярные (АВ)-блокады, блокады ножек пучка Гиса;

• выявление нарушений ритма – внеочередных сердечных сокращений (экстрасистол), фибрилляции предсердий (или мерцательной аритмии), трепетания предсердий, узловой тахикардии (АВУРТ), синдрома WPW и пр.;

• диагностировать ишемическую болезнь сердца (ИБС), острое или хроническое повреждение миокарда; получить информацию о внесердечной патологии (тромбоэмболия легочной артерии и пр.).

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Цели проведения холтеровского мониторирования

1. Изучение симптомов, предполагаемой причиной которых являются аритмии: их характер, частота, длительность, необходимость регистрации начала и окончания приступа, тяжесть клинических проявлений.

2. Изучение факторов риска (например, желудочковые аритмии).

3. Контроль качества лечения (например, контроль медикаментозного лечения и эффективности имплантируемых устройств).

Как проводится холтеровское мониторирование

Для проведения исследования на грудную клетку пациента наклеиваются одноразовые клейкие электроды. Во время исследования пациент ведет свой обычный образ жизни (работает, совершает прогулки и т.п.), отмечая в специальном дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов со стороны сердца, прием лекарств и смену видов физической активности.

В последующий день производиться анализ полученной записи обычно на компьютере с соответствующим персональным обеспечением. Современные носимые регистраторы могут сами осуществлять первичную классификацию записанной ЭКГ, которая далее просматривается, корректируется врачом и устанавливается заключение. Выявленные особенности или патология должны быть проиллюстрированы распечатками ЭКГ за соответствующий период мониторирования.

Показания к холтеровскому мониторированию

Первая и основная задача длительной регистрации ЭКГ – диагностика аритмий. Показано пациентам с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца – для выявления нарушений ритма и проводимости сердца, с неясными обмороками, а также частично для регистрации «немой» (безболевой) ишемии миокарда, для оценки некоторых параметров работы электрокардиостимулятора. Для сопоставления их с клиническими симптомами и анализа последних больной должен обязательно вести дневник и отражать время занятий теми или иными видами деятельности и соответствующие симптомы. Кроме того, пациенту объясняют необходимость воспроизведения соответствующих симптомов в течение периода мониторирования. Если симптомы воспроизводимы или возникают изо дня в день – холтеровское мониторирование является эффективным методом сопоставления соответствующих жалоб и имеющихся аритмий и оправданно с материальной точки зрения.

Для выявления ишемии миокарда метод холтеровского мониторирования показано использовать при вариантной вазоспатической стенокардии,но не как альтернативу традиционных проб с дозированной физической нагрузкой.

Следует также помнить, что холтеровское мониторирование, даже многосуточное, не обладает высокой отрицательной предсказующей ценностью, т.е. если некий подозреваемый феномен не выявлен при холтеровском мониторировании – это не доказывает отсутствие данного феномена у пациента.

Регистрация ЭКГ в течение 24–48 часов позволяет диагностировать самые различные аритмии – брадиаритмии, суправентрикулярные тахиаритмии, фибрилляцию предсердий, трепетание предсердий, желудочковые аритмии, различные виды синдрома слабости синусного узла. Не менее важным является регистрация нормального синусового ритма в периоды, когда больной испытывает соответствующие симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы – в этих случаях можно исключить их аритмогенный генез. Кроме того, если симптомы носят злокачественный жизнеугрожающий характер, мониторирование ЭКГ производится в условиях стационара, для чего используют системы телеметрии.

ЭКГ пробы с дозированной физической нагрузкой: тредмил тест, вэлоэргометрия

Проба с дозированной физической нагрузкой является одной из наиболее широко используемых электрокардиографических методик. Процедура относительно безопасна (особенно, если выполняется не после перенесенного инфаркта миокарда и не у пациентов, страдающих злокачественными желудочковыми тахикардиями) – частота осложнений (инфаркта миокарда, смертельных) составляет от 1:2500 до 10:10000 и зависит от особенностей изучаемой популяции.

Показания к выполнению данных исследований: диагностика стенозирующего поражения коронарных артерий у взрослых больных с возможной ишемической болезнью сердца (ИБС) по клиническим данным.

Основные абсолютные противопоказания к проведению пробы:

• острый инфаркт миокарда (в течение двух дней);

• нестабильная стенокардия;

• наличие неконтролируемых нарушений ритма, вызывающих гемодинамические нарушения; симптоматичный тяжелый аортальный стеноз;

• плохо контролируемая симптоматичная сердечная недостаточность;

• острая эмболия легочной артерии/инфаркт легких;

• острые миокардиты или перикардиты; острое расслоение аорты.

Относительные противопоказания (которыми можно пренебречь, если значимость результатов нагрузочных проб превосходит степень риска):

• поражение ствола левой коронарной артерии;

• умеренно выраженные стенозы клапанов сердца;

• электролитные нарушения;

• тяжелая артериальная гипертензия (систолическое АД выше 200 мм рт. ст., диастолическое – выше 110 мм рт. ст.);

• выраженные тахиаритмии или брадиаритмии;

• гипертрофическая кардиомиопатия(ГКМП) или другие формы обструкции выходного тракта;

• психоэмоциональная или физическая неполноценность, обусловливающая невозможность адекватного выполнения соответствующей нагрузки;

• АВ-блокады высокой степени.

Вэлоэргометрия – электрокардиографический метод диагностики, выполняемый на велоэргометре с применением возрастающей ступенчатой физической нагрузки.

Все велоэргометры тарированы таким образом, что задаваемая мощность обеспечивается при режиме педалирования 60 оборотов в минуту – за этим должен следить больной, поскольку отклонение стрелки свидетельствует об изменении фактически выполняемой мощности работы.

При проведении велоэргометрии выполняемую в единицу времени работу называют мощностью, единицами измерения которой являются 1кгм/мин и 1 Вт (1 Вт соответствует 6 кгм/мин, а 1 кгм/мин – 0,167 Вт). Чаще используют ступенчатую непрерывно возрастающую нагрузку с шагом 25-50 Вт и длительностью ступени 3 мин до достижения конечной точки исследования.

Велоэргометры более дешевы, занимают меньше места, дают меньшее количество артефактов при регистрации ЭКГ, а потому допускают комбинированное использование других методик (например, в отделении неинвазивной аритмологии и хирургического лечения комбинированной патологии мы используем этот вид нагрузки в комбинации с поверхностным многоканальным картированием). Однако, на этом преимущества велоэргометрии и заканчиваются, поскольку ее использовании ассоциируется с более низкими значениями максимального потребления кислорода и анаэробным порогом, по сравнению с тредмил тестом; максимально достигаемая ЧСС и уровень метаболических показателях в обоих случаях близки.

Тредмил тест – это нагрузочный тест, имитирующий ходьбу в гору под контролем ЭКГ.

При выполнении тредмил теста выполненную нагрузку оценивают в метаболических единицах или метаболических эквивалентах (MET), соответствующих единице потребления кислорода в состоянии покоя. 1 MET эквивалентен 3,5 мл O2/кг/мин.

Тредмил доступно несколько различных протоколов, так что можно подобрать соответствующий состоянию больного. Скорость ходьбы на дорожке регулируется в широких пределах, нагрузку можно увеличивать, создавая градуируемый уклон, что имитирует ходьбу в гору. Мониторирование ЭКГ, контроль за состоянием больного осуществляют непрерывно в течение всей нагрузки: 1 раз в минуту производят распечатку ЭКГ; АД измеряют на последней минуте каждой ступени. Необходимо быть готовым к тому, что в ряде случаев патологические изменения возникают только в восстановительном периоде. Больным, особенно тем из них, которые выполнили значительную нагрузку, желательно иметь «охлаждающий» период, что в ряде случаев позволяет избежать развития постнагрузочной гипотензии. В то же время последний может отсрочить или затруднить диагностику депрессии сегмента ST. Мониторирование необходимо продолжать не менее 6 мин после нагрузки или до нормализации гемодинамических параметров (ЧСС, АД).

Клинико-электрокардиографическими критериями прекращения нагрузки являются:

1) возникновение приступа стенокардии;

2) выраженная общая слабость;

3) значительные нарушения ритма и проводимости сердца;

4) характерные изменения сегмента ST на ЭКГ (смещение более чем на 1 мм от изоэлектрической линии);

5) достижение во время нагрузки числа сердечных сокращений, составляющих 85% от максимальной величины.

Интерпретация полученных результатов стресс проб

Пробы могут быть отрицательными, положительными, сомнительными и неинформативными (незавершенными).

При отрицательной пробе испытуемый достигает заданной ЧСС, но, несмотря на естественное утомление, у него не возникают клинико-инструментальные признаки ишемии миокарда.

При положительной пробе появляются объективные признаки ишемии миокарда независимо от одновременного развития или отсутствия приступа стенокардии.

Важно заметить, что пробы, не доведенные до намеченной ЧСС, даже при отсутствии каких-либо клинико-инструментальных признаков ишемии миокарда, следует считать незавершенными или неинформативными.

Проба считается сомнительной, если соответствующие клинико-электрокардиографические изменения имеются, но не носят достоверный характер.

Как сделать ЭКГ, холтеровскую ЭКГ, тредмил тест, велоэргометрию

Позвонить нам, или написать, или прийти на приём в в Медицинскую многопрофильную клинику «ООО «ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ» в Саратове, Осмотр врача-кардиолога и обследования проводятся по предварительной записи по адресу: Железнодорожная 50/15